Mécanique du désir - L'architecte face à la machine

« A la fiction du besoin, il faut opposer la réalité du désir » (Lukasz Stanek, Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research, and the Production of Theory, University of Minnesota Press 2011.)

En prenant pour point de départ la notion de « machine désirante » développée par Deleuze et Guattari, cet atelier amorce une réflexion plus vaste, qui pourrait se prolonger sur plusieurs semestres, sur la manière dont l’architecture capte et transforme les désirs, redéfinit les situations urbaines, et interroge les processus sociaux. Le voyage d’étude à Brest, ville emblématique de la destruction et de la reconstruction, servira de laboratoire vivant, permettant d’analyser comment l’architecture, envisagée comme un mécanisme évolutif, peut aller au-delà de la simple réaction aux crises pour engendrer de nouvelles formes de vie urbaine et sociale.

- « MACHINES DÉSIRANTES »

L’atelier s’inscrit dans une réflexion critique de l’architecture, considérée non pas comme une scène de résolution ou d’apaisement, mais comme le lieu de l’affrontement entre désirs contradictoires (Assujettissement/Emancipation, Refoulement/Sublimation, Frustration/Transgression, etc.). Plus précisément, il s’attache à interroger comment l’architecture capte, déforme et reconfigure les désirs à travers des « agencements machiniques », sans pour autant viser leur conciliation.

Car, en matière d’architecture, et si tout n’était que machine(s) ?

Machines de contrôle, machines à digérer, à transformer (la matière brute), machines de guerre, à sous, élévatrices, galeries des machines, machines (qui laissent) à désirer, machines de théâtre, machinations ?

Dans cette perspective, cet atelier s’offre comme une invitation à tisser l’imaginaire et à éveiller une créativité réflexive; un appel à une plongée et une contre-plongée - pratique et théorie se mêlant sans distinction - dans l’univers captivant des machines, de ce qui les compose (outils, instruments, dispositifs) et de ce qui nous compose à travers elles.

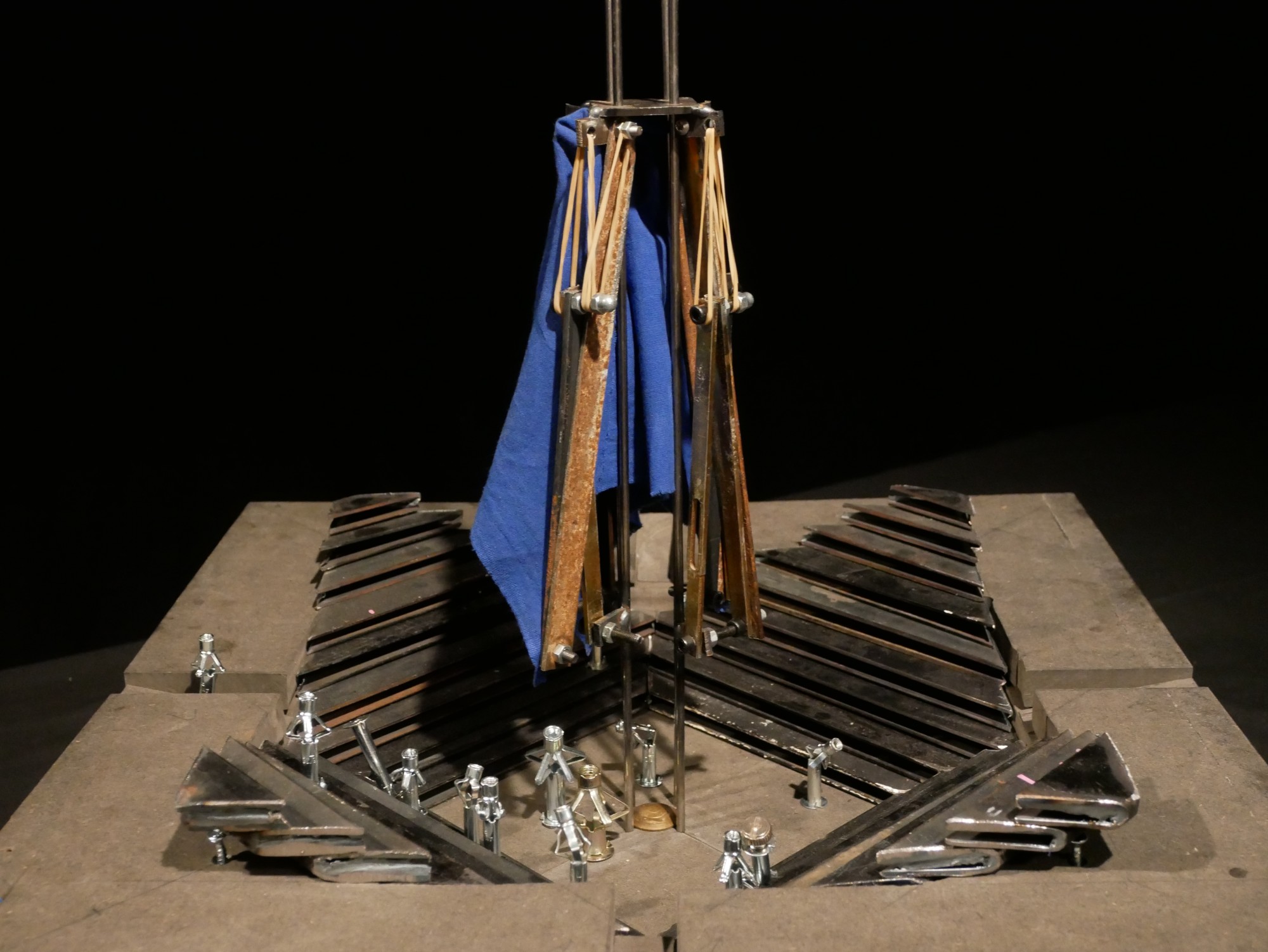

La plongée, c’est celle de la main qui façonne, qui prend plaisir à l’acte de faire, cette « main qui sait », pour reprendre les mots de Sennett. C’est un engagement profond, celui de l’artisan qui, au mépris de la rentabilité, reprend sans cesse son ouvrage, animé par l’amour du travail bien fait. Aujourd’hui, cela porte le nom d’engagement.

La contre-plongée, quant à elle, est ce regard critique, nécessairement, qui cherche à embrasser nos propres outils de représentation, de conceptualisation, et de fabrication, sans les opposer bien sûr. Il s’agit d’une cinématographie inversée qui, dans un double mouvement, s’efforce de tisser une relation indissociable entre la main et l’esprit.

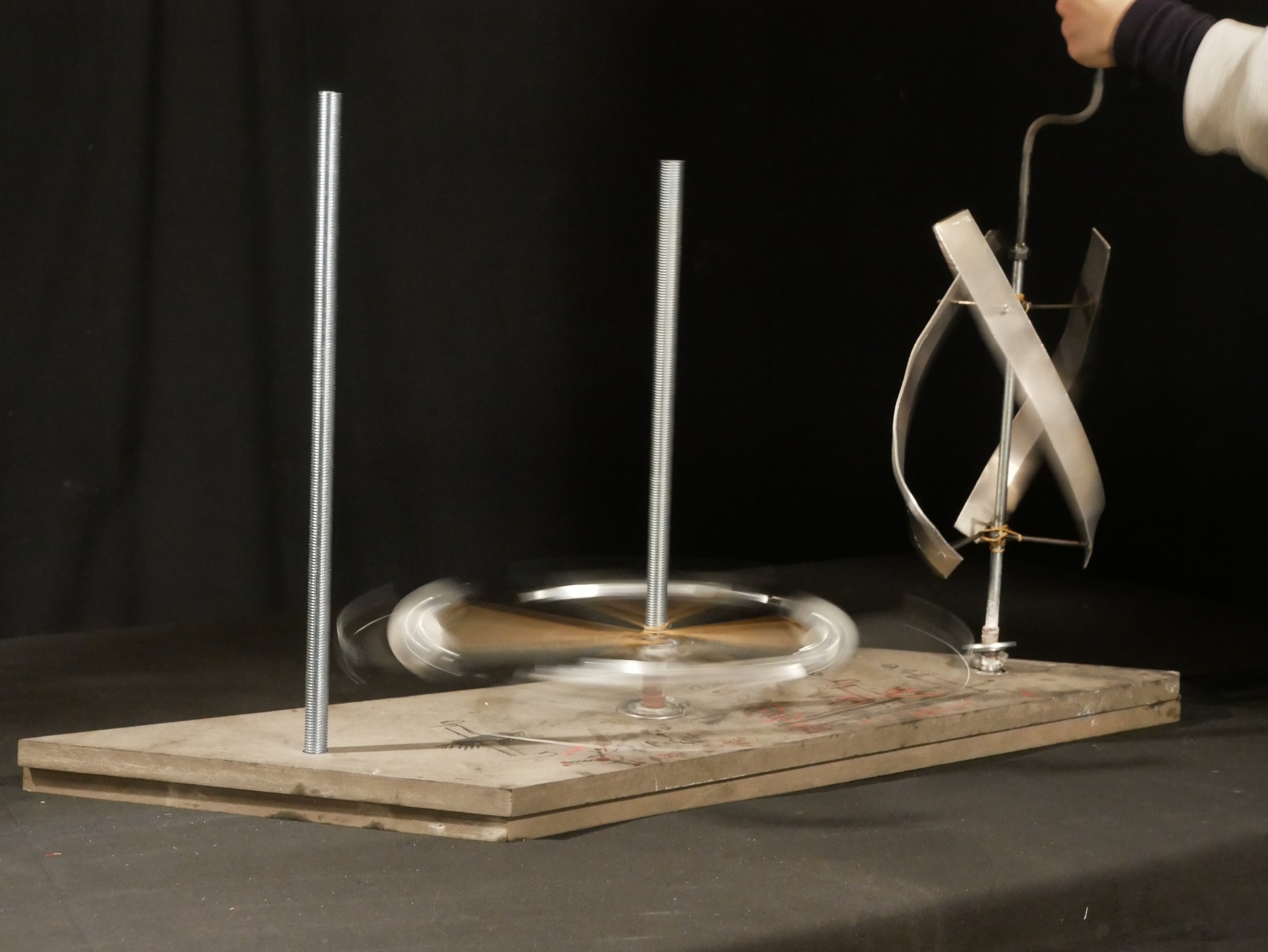

Partant du postulat d’une coévolution intime entre l’humain et ses outils, instruments, et machines – ces entités qu’il a forgées, mais qui, d’une certaine manière, ont acquis leur propre existence, et qui, en retour, ont façonné l’humain – nous nous engageons dans une réflexion qui questionne à la fois l’architecture et l’architecte, ou plus précisément, ce qui nous construit en tant qu’architectes.

- DÉSIR DE MACHINE

Une première étape sur ce chemin de questionnement de la coévolution au sein de notre discipline pourrait consister en une démarche de «déconstruction» – mais peut-on jamais vraiment faire autre chose que «construire» – même lorsque cela prend une forme négative ? Peut-être s’agirait-il alors plutôt de «fragmentation», de «démontage», voire de «démantèlement» de cette machinerie qui nous est propre. Car ces machines de l’architecture, bien que traversées de désirs, ne sont-elles pas constituées de rouages, de poulies, de moteurs, de courroies, d’interrupteurs… qu’ils soient visibles à l’oeil nu ou dissimulés dans les plis de leur complexité ?

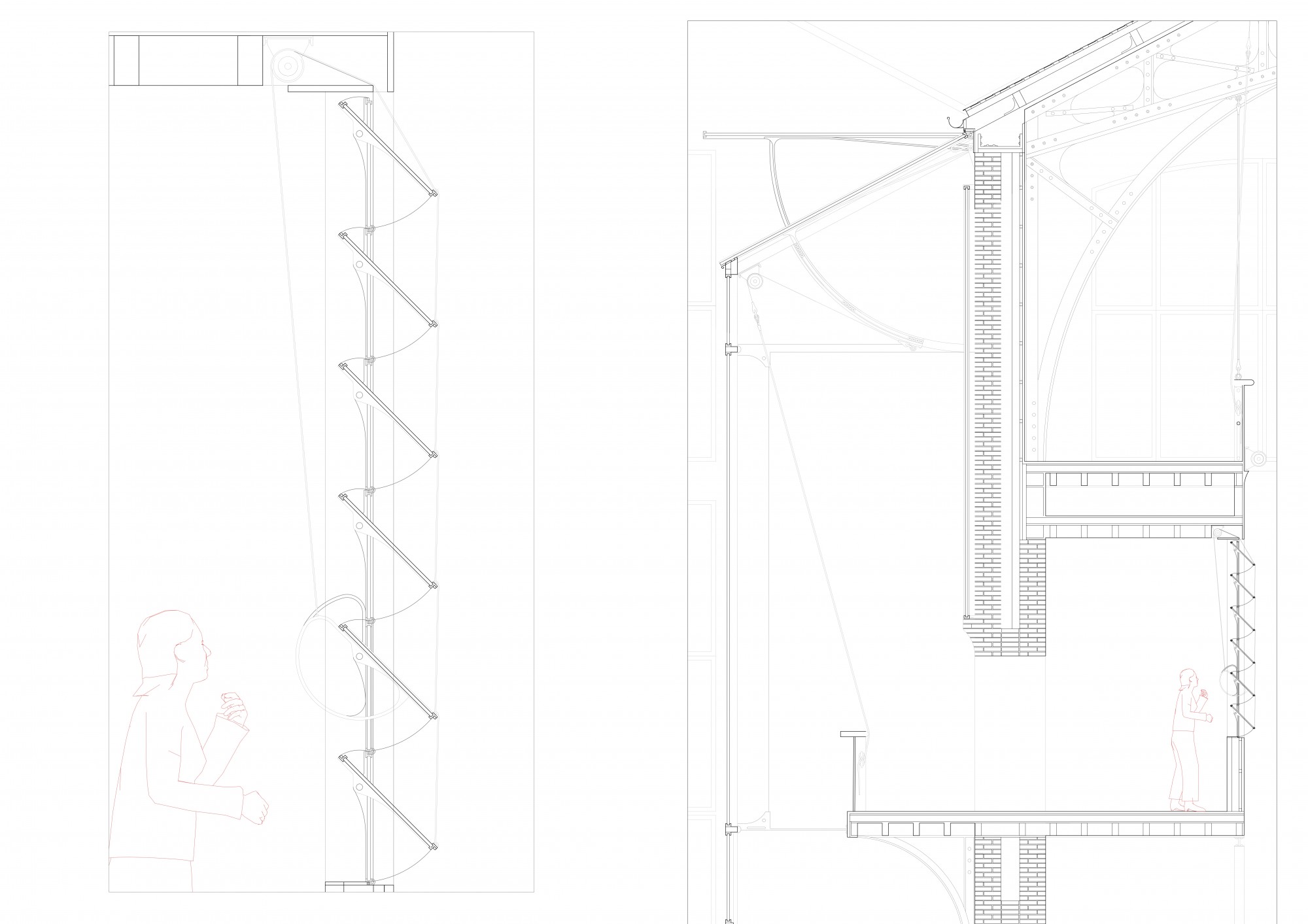

Autrement dit, nous pourrions opérer comme un mécanicien, un machiniste de théâtre, un cybernéticien ou encore un monteur de cinéma qui, sur sa table de montage, dissèque minutieusement les mécanismes, isolant les pièces détachées pour les réparer si nécessaire, ou les remplacer, puis les assembler à nouveau. Jamais tout à fait à l’identique, mais peut-être selon un nouvel arrangement, en réponse aux exigences du moment.

Pour cela, il est essentiel de porter une attention accrue à nos propres outils, qu’ils soient de représentation ou de fabrication, afin de renouer avec eux, de les intégrer intimement à notre quotidien. Nous commencerons par tracer une ligne claire entre l’outil et l’instrument, entre l’appareil et le dispositif. Ces «mots-outils», que nous manipulons si fréquemment, possèdent une origine et une histoire ancrées dans l’évolution de la pensée, et il est indispensable de ne pas les confondre.

Prenons l’exemple des outils : ils sont comme des extensions du corps humain, destinés avant tout à accroître notre force et notre dextérité – songeons aux leviers, aux haches, aux marteaux. L’instrument, en revanche, s’insère dans un milieu technique plus vaste, où l’humain, plutôt que d’intervenir à chaque étape, confère à l’instrument une autonomie propre.

À ce propos, il s’agit de saisir la distinction, d’une acuité frappante, que Simondon nous révèle; « Si l’on entend par « outil » l’objet technique qui permet de prolonger et d’armer le corps pour accomplir un geste, et par « instrument » l’objet technique qui permet de prolonger et d’adapter le corps pour obtenir une meilleure perception ; l’instrument est outil de perception.» (Gilbert Simondon, La philosophie des objets techniques. Paris : Éditions Aubier, 2001, p. 114)

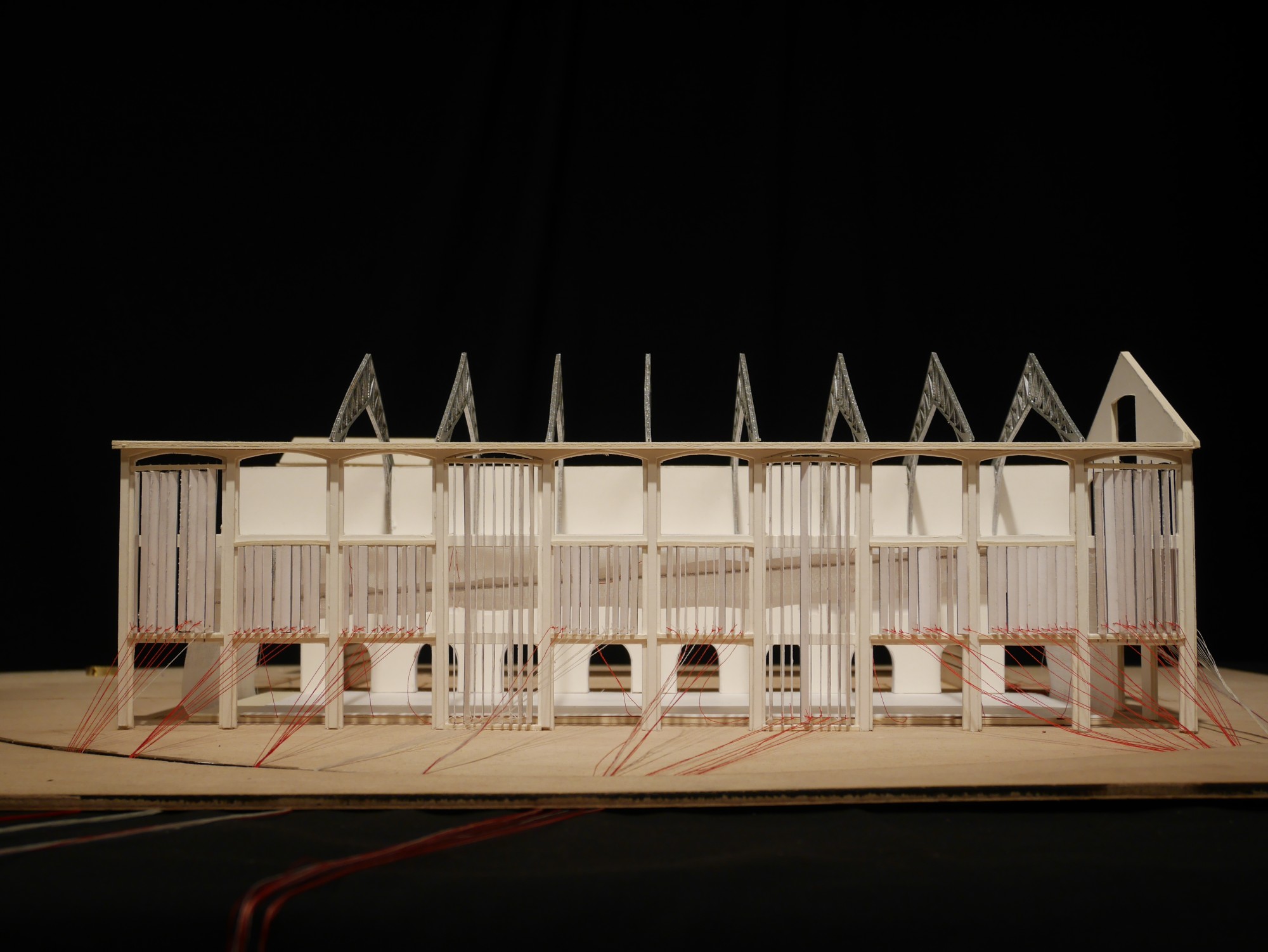

En perpétuelle transformation, les instruments ne se contentent pas d’enrichir l’ustensilité du corps et de l’organe perceptif. Ils donnent naissance à des concepts plus élaborés, tissés de manière intime dans l’espace et le temps, tels que ceux d’appareil et de dispositif (Agamben, Déotte, Foucault). Ceux-ci ne se résument pas à leur simple fonctionnalité : ils englobent, en un même mouvement, structures sociales, dynamiques de pouvoir et mécanismes de contrôle qui façonnent notre rapport au monde; « Ce que j’essaie de repérer sous ce nom [dispositif] est, premièrement, un ensemble résolument hétérogène comprenant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ; bref, ce sont autant du dit que du non-dit, ce sont les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments. » (Michel Foucault, Dits et écrits, tome III, 1976-1979, Gallimard, 1994, p. 299)

Au coeur de ce maillage complexe et dense, où se nouent discours, institutions et pratiques collectives, les machines s’élèvent au-delà de leur simple statut d’objets techniques. Elles deviennent actrices du contrôle, de la planification et de l’organisation socio-spatiale, transcendantes par leur intégration dans le tissu social. Ces dispositifs ne sont plus de simples instruments ; ils incarnent une machine sophistiquée, fruit d’un assemblage patient et d’une intégration profonde de dimensions fonctionnelles, symboliques et politiques, issues d’une lente évolution historique, sociale et technique.

Pour Simondon, « La machine ne doit pas être envisagée seulement comme un outil perfectionné, mais comme un élément actif d’un milieu qui se structure autour d’elle. Ce milieu technique, dans lequel la machine opère, interfère avec le milieu humain, en transformant à la fois les conditions de vie et les structures des espaces habités. » (Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1958, p. 48)

Cependant, il est clair que nous ne nous limiterons pas à la simple spéculation, ni à l’enfermement dans le domaine des idées. Car si l’exploration doit alterner entre une plongée théorique et une immersion pratique, sans jamais les dissocier, nous veillerons à ancrer notre questionnement dans une démarche résolument matérialiste. Ainsi, à travers l’étude de références, qu’elles soient dessinées, écrites ou construites, nous tenterons d’examiner comment se façonne, de manière concrète, le « corps mécanique » de l’architecture. Par le biais d’analogies, nous chercherons à identifier les outils et instruments qui composent cette machinerie architecturale.

Mais rappelons ce que nous avons posé dès le départ, à travers un matériau réflexif singulier, apparemment contradictoire : Machine(s) / Désir(s).

- MACHINE DE DÉSIR

Par un heureux concours de circonstances, il existe un penseur d'exception – ou plutôt deux en un, une entité bicéphale unique – qui a su réaliser une synthèse inédite de ces concepts, et dont l'influence continue de marquer en profondeur la pensée contemporaine.

Nous parlons bien sûr de ce duo extraordinaire, formé par Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui, en forgeant le concept de « machine désirante », a radicalement transformé notre intelligence du désir.

Car il y a quelque chose dans le désir qui échappe aux tentatives humaines de le capturer, de le réduire à une mécanique de besoin ou à une absence à combler. Depuis l’aube de la philosophie occidentale, ce désir a été exploré, disséqué, lissé mais jamais véritablement saisi dans toute sa complexité. Platon l’a élevé, Épicure l’a apaisé, Spinoza l’a libéré.

Mais c’est avec Deleuze et Guattari que le désir s’est révélé dans toute sa puissance créatrice : non pas un manque à combler, mais une force active qui traverse les êtres, les lie entre eux et au monde dans un processus de production continue. En véritables ingénieurs, Deleuze et Guattari, ont vu clair dans le jeu du désir : ce n’est pas une absence, c’est une machine.

Une machine qui produit, qui connecte, qui multiplie. Une « machine désirante », une machination continue, qui crée des mondes, des réalités, des possibles.

On n’est plus dans le rêve platonicien, ni dans la sagesse épicurienne, ni même dans la logique spinoziste. On est dans la machine, dans l’assemblage, dans l’agencement machinique dont l’architecture matérialise la puissance, comme un corps qui vibre, qui capte et libère l’énergie désirante.

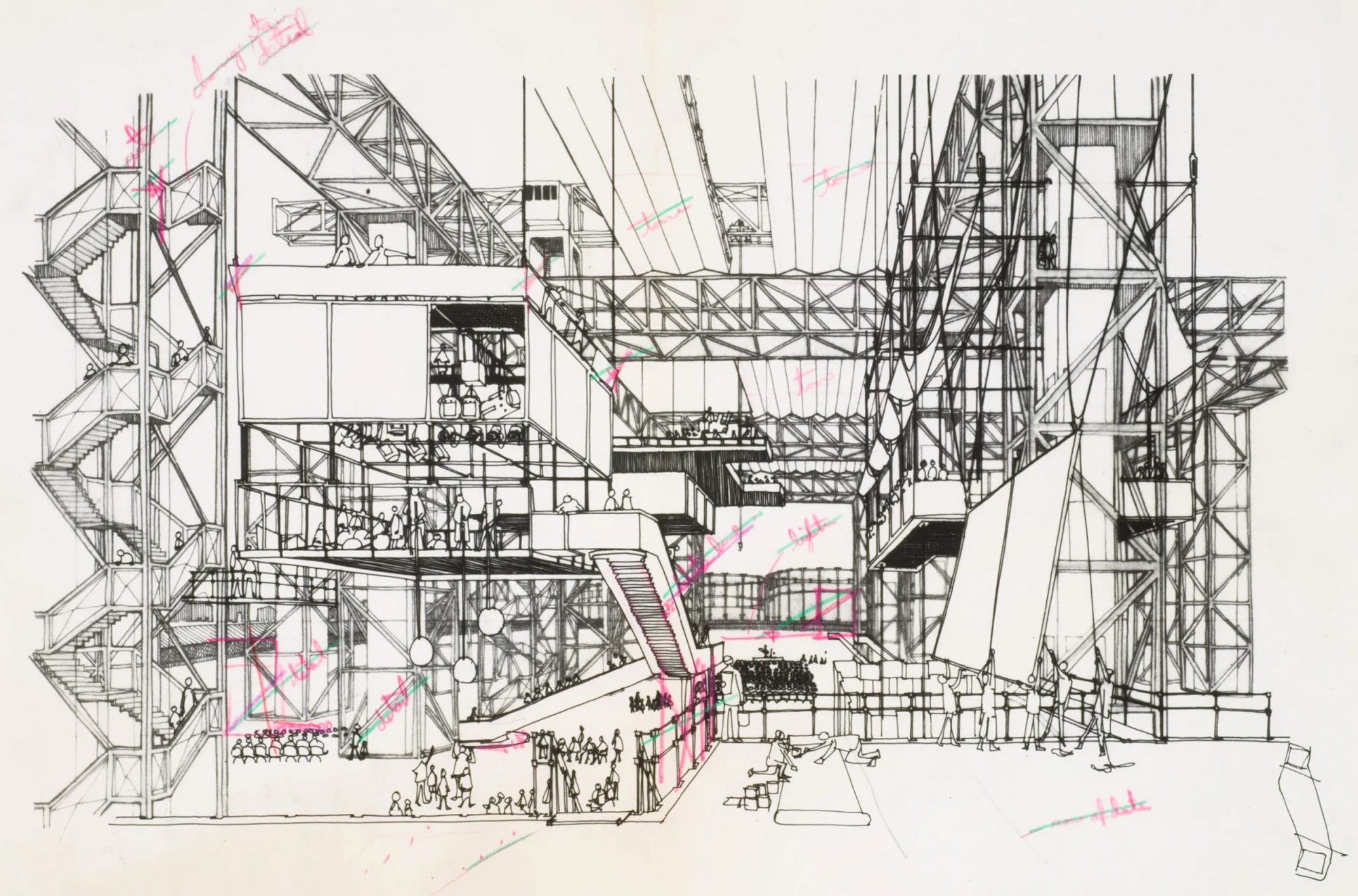

A ce titre, ce n’est certainement pas le fruit du hasard que le motif de l’usine, modèle spatial incontournable de la révolution industrielle, alimente la vision deleuzienne de l’architecture;

« L'usine, l'école, la famille, la ville ne sont pas des machines au sens des objets techniques qu'on trouve dans l'usine. Mais ce sont des machines au sens où les agencements sociaux sont des machines à produire du désir. Ce que fait l'architecture, c'est organiser des agencements collectifs de désir. » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-OEdipe, Éditions de Minuit, 1972, p. 38)

Dans cet atelier, nous proposons aux étudiants d’explorer comment, à l’image des « machines désirantes » évoquées par Deleuze et Guattari, l’architecture capture et métamorphose les désirs, en mobilisant des outils et des dispositifs spécifiques qui modulent et agencent les flux humains au fil de nouveaux arrangements de la matière et des énergies.

Le voyage d’étude à Brest, ville marquée par la destruction et la renaissance, sera l’occasion de référer également au concept de « machine abstraite » (cartographie et diagramme), afin d’exposer les désirs inconscients et les flux hétérogènes de connexions et de relations qui participent de processus de déterritorialisation et de subjectivation (construction du sujet en devenir).

Nous y scruterons des situations urbaines où l’architecture a dû simultanément répondre à l’urgence de la réparation, à la nécessité de la transformation, et au besoin de réinventer les formes, tout en participant au réassemblage des fragments de la mémoire collective.

Ce déplacement sera aussi une invitation à une exploration critique des potentialités de l’architecture – non seulement comme réponse aux traumatismes urbains par la reconstruction, mais aussi en tant qu’actrice d’une refonte plus profonde des pulsations du désir. Ce théâtre urbain se présente dès lors comme un laboratoire vivant pour les étudiants, où ils pourront observer comment l’architecture, en tant que mécanisme subtil, peut dépasser la simple réaction aux crises pour engendrer de nouvelles formes de vie urbaine et de coexistence sociale. Ainsi, cet atelier ne se borne pas à étudier l’architecture en tant que discipline technique ou esthétique ; il l’envisage comme une pratique critique, engagée dans la redéfinition continue des conditions de vie, interrogeant et reconfigurant les flux de pouvoir et d’information qui façonnent notre monde contemporain.